初めてチューブアンプを選ぶ際、どのモデルを選べば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、チューブアンプの基本的な選び方から、購入時に確認すべきポイントまでを詳しく解説します。これからアンプ選びを始める方にとって、最適な一台を見つけるお手伝いができれば幸いです。

歪みを楽しむためのアンプ選びの基本

まずはアンプの使用目的を明確にしましょう。クリーンなサウンドを出したいのか、それとも歪ませて使うのかでも選ぶべきアンプが変わってきます。

マスターボリューム付きのアンプを選ぶ

クリーンなサウンドを出したい方は気にする必要はありませんが、アンプで歪んだ音を出したいという方は、マスターボリュームが搭載されているかをチェックしましょう。

マスターボリュームとは、アンプのコントロールに「Volume」と「Master」または「Gain」「Lead」などの名称のつまみがあるアンプのことを言います。

一般的に、アンプのボリュームというのは、トーンなどの設定を行った最終段で音量を決めるために使うのですが、マスターボリュームのあるアンプは、ギターの入力ゲインを上げることで歪みを得ようという方式のアンプです(アンプにブースターが内蔵されていると思えば分かりやすでしょうか)。

例えば、マスターボリュームがあるアンプでは、以下のようにサウンドを調整できます:

- ボリュームを絞ってマスターを上げる ⇒ クリーンなサウンド

- ボリュームを上げてマスターを絞る ⇒ 小音量でも歪んだサウンド

このように、マスターボリュームの付いたアンプは、アンプのみで歪みのコントロールができるので、特に自宅でも歪んだ音を楽しみたいという方にはおすすめの機能です。

チャンネル切り替えのできるアンプを選ぶ

チャンネル切り替えのできるアンプとは、例えば「クリーン」と「オーバードライブ」といった2つ以上のをチャンネルを持ったアンプのことです。

「クリーンチャンネル」は文字通り、クリーンで歪まないサウンドを出すためのチャンネルで、「オーバードライブチャンネル」とは音を歪ませるためのチャンネルのことです。

これらをスイッチやフットスイッチで切り替えることで、手軽に歪みが得られるようになります。

アッテネーターや出力切り替えのあるアンプを選ぶ

チューブアンプはボリュームを上げて行くと徐々に音が飽和して歪んでくるという特性があるのですが、近年では、その特性を利用し、アッテネーターや、出力切り替えスイッチが搭載されたアンプも増えてきています。

- アッテネーター:

アンプのボリュームを上げたまま、スピーカー手前で音量を下げる機能 - 出力切り替えスイッチ:

出力を例えば40W、20W、10W、2Wといった具合に切り替えることで小さな音でも歪ませることができます。

これらの機能を利用することで、例えば自宅など大きな音を出せない環境でもアンプの歪んだ音を楽しむことが出来ます。

どんな音色が好みか

ギターでストラトやレスポールが人気なのは、多くのギタリストが使用していて同じ音が出るからです。ギターアンプの場合も同様で、理想は好きなギタリストと同じアンプを使う事。しかしアンプの場合音量も関係してくるので簡単にはいきません。

例えば好きなギタリストが100Wのマーシャル1959を使っていたとしても、自宅では音が大きすぎてまず鳴らせませんので、どこで使うのかも大切なポイントになります。

Marshall 1959

アンプのブランドで選ぶ

アンプのブランドにはある程度の音の方向性があります。ロックをやるならマーシャルやメサブギーが良いですし、ブルースやカントリーならフェンダーが良いなど。

それ以外では例えば米国製アンプはカラッとしたサウンドが得意ですし、英国製はしっとり系、ドイツ製はメタル系に強いなどの特色もあります。

真空管で選ぶ

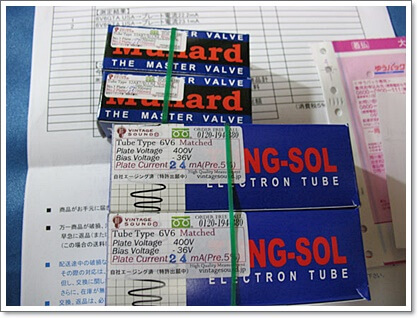

アンプの音色は、搭載される真空管(パワー管)によっても大きく変わります。以下は主要な真空管の特徴です。

6V6や6L6:

6V6や、6L6 は フェンダー でよく使われている管ですが、中低域が豊かで高域はカリンとした乾いたアメリカンなサウンドが特徴です。主に6V6は小型アンプに、6L6は大型アンプに使用されます。

EL84やEL34:

EL84、EL34 は マーシャル 、 VOX などのブリティッシュ系アンプによく使われる管で、フェンダー系のふくよかさはないものの、タイトでバランスの良いサウンドが特徴です。太い音を出すために12×4などの大型キャビネットとの組み合わせるのは定番ですね。EL84、EL34 は、ドライブサウンドとの相性もよく、多くのハイゲインアンプにも使われる管です。主にEL84は小型アンプに、EL34は大型アンプに使用されます。

※当サイトではyoutubeなどの動画サイトともリンクしていますので試聴してみましょう。音の傾向が分かるはずです。

コンボかヘッドか

ギターアンプにはアンプ部とスピーカー部が一体になったコンボアンプアンプと、別になったヘッドタイプ(スタックタイプ)があります。

コンボアンプ:

コンボアンプは、アンプ部とスピーカー部が一体になっているので、アンプそのものを持っていくだけで音を出すことが出来ますが、アンプの重量=スピーカーの重量でもあるので、12インチスピーカー搭載モデルになると20kgを超えるものも多く、車を持っていないと運ぶのはなかなか大変です。

ヘッド(スタック)アンプ:

一方、アンプヘッドはスピーカー部がないので、アンプヘッドそのものだけでは音を出すことは出来ませんが、例えばスタジオやライブハウスにスピーカーキャビネットがあればそれに繋ぐことが出来ますので便利です(写真のようなマーシャルのアンプヘッド100Wはそれだけで20kgありますが)。

どちらを選ぶかは、用途によると思いますが、1台コンボアンプを持っていれば、そのスピーカーをキャビネットとして鳴らすことも出来ますので、1台目はコンボアンプ、2台目以降はアンプヘッドという選択もありかなと思います。

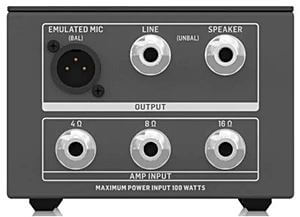

インピーダンス(Ω)のチェックは忘れずに

スピーカーの口径

ギターアンプの場合、10インチ(25cm)~12インチ(30cm)のスピーカーが一般的です。音色の違いを簡単に言うと、10インチはミッドレンジの効いた音、12インチは豊かな低域とキラキラした高域が特徴です。

ライブなど大音量で使う場合は12インチなど口径の大きなスピーカーを選択した方が、迫力のある低音が得られるのでおすすめです。1本より2本、4本とスピーカーを増やすにつれ、パワフルで音圧も豊かになってきます。

インピーダンス(Ω)をあわせる必要がありますが、スピーカーアウト端子を持つアンプの場合、口径の大きな、例えばマーシャルの1960Aのようなキャビネットを繋ぐことで音圧のあるサウンドを得られるので、アンプ選びの基準に加えても良いでしょう。

インピーダンス切り替えスイッチのあるものは、キャビネット自由に選べさらに便利です。

どこで使うのか

購入するアンプは自宅で使うのか、自宅とライブ両方で使うのか、ライブ・メインで使うのかも大切なポイントです。

当サイトでは便宜上、自宅で使う(~15W)、自宅/ライブで使う(~30W)、ライブで使う(~100W)と分けていますが、 チューブアンプ の場合トランジスタ・アンプと違って、例えば10Wのアンプであってもかなり大きな音が出ます。

アンプの音量は、出力(ワット数)と共に、スピーカーの性能や口径、エンクロージャー、スピーカーの数などにって変わりますので、10Wや5Wだから音が小さいというの間違いです。

また、小さなアンプの場合でもスピーカーにマイクを立てて、モニタースピーカーから出力すれば、スタジオや、ライブハウスでも充分使えます。

▼今どきのバンドはこんな小さなアンプでライブを行っています。アンプは大きさから言ってVOX AC-15とORANGE Tiny Terrorあたりだと思われます(共に15W)。

DAN BAIRD and HOMEMADE SIN – Live Bully On Rocks 2018:

ただし前述しました通り、チューブアンプはボリュームを上げると音が歪むので、クリーンな音を出したいという方は30Wなど出力の大きなアンプをおすすめします。

また、大きな出力のアンプを自宅でも使いたいという方は、別途アッテネーターを使う方法もあります。

アッテネーターとはアンプをフルアップにした歪んだ状態の音質をキープしたまま、音量だけ下げるという機器のことです。ただしフルアップの状態で長時間使用するとアンプに負担をかけ、真空管の寿命も短くなりますので注意しましょう。

※マスターボリュームのないアンプを自宅で使う場合は歪み系エフェクターの併用も考えましょう。 チューブアンプ はエフェクターを使っても充分に良い音します。アンプのボリュームを上げたような音を再現したい場合は「BOSS BD-2」や「MXR Distortion+」などがおすすめです。

また、オーバードライブをゲインブースターとして使う場合は、チューブスクリーマーなどのTS系と呼ばれるオーバードライブがおすすめです。

持ち運ぶ場合はアンプの重量もチェック!

ライブやスタジオ等で使う場合は、アンプの重量もチェックしましょう。最近はネオジウムなどパワフルで軽量なスピーカーもありますが、昔ながらの12インチスピーカーが載ったモデルですと20kgを超えるものもあります。

20kgを超えると、持ち運びはかなり大変で、買ったは良いけど家で眠ったまま・・・ということにならないように、台車やキャリー、アンプ用ケースなどの導入も考えた方が良いでしょう。

エフェクトループ

ライブ等でエフェクター、特にディレイやリバーブなどの空間系エフェクターを使う方は、エフェクトループ端子(センドリターン)端子の有無も大切なポイントです。

アンプをクリーンで使う場合は問題ありませんが、アンプを歪ませて使う場合、従来のようにギターとアンプの間にディレイなどの空間系エフェクターを繋いでしまうと、反響音や残響音までもアンプの歪みで濁ってしまいます。

エフェクトループとは、アンプのプリ部とパワー部の間の信号を一旦取り出し、そこに空間系エフェクター繋ぐことで、濁りのないキレイなエフェクトをかけることが出来るようになります。

レコーディングなどでは、エフェクトループ端子のないアンプの場合でも、スピーカーの前に立てたマイクや録音後にエフェクターをかければ良いので必須というわけではありませんが、特にライブをやる方はあると便利です。

その他のポイント

ヘッドホン端子

自宅で使いたい方はヘッドホン端子が必須・・・という方も居るかと思いますが、ヘッドホン端子付きの チューブアンプ は非常に少なく、選択肢を奪ってしまうのでおすすめしません。

チューブアンプ の場合、ヘッドホン端子よりも重要なのはスピーカー出力端子の有無の方が重要なのではと考えます。

スピーカー端子

スピーカー出力端子のあるアンプの場合、例えば6~10インチのスピーカーが搭載されたモデルの場合でも、マーシャル などの大きなスピーカー・キャビネットや口径の大きなスピーカーと繋ぐことで、音圧のあるサウンドを出力することが可能になります。

また、歪んだ音をキープしたまま音量のみを下げるアッテネーターが使えるというのも大きなポイントです。

アッテネーターがあれば自宅でもアンプの歪んだサウンドの再現が可能ですし、機種によってはヘッドホン端子を搭載したモデルもあるので深夜の練習にも最適です。

※スピーカー出力端子のないアンプの場合は、楽器屋さんで別途取り付けてもらうのもおすすめです。

100Vの正規輸入品か、117Vの直輸入品か

日本国内向けに輸入販売されているモデルは100V、米国から直輸入の ギターアンプ の場合、電圧が米国仕様の117vのままになっています(英国などの欧州では230Vです)。

米国からの直輸入のアンプを日本で使えないこともないですが、電圧が足ないとアンプの性能がフルに発揮出来ません(歪みやすくなります)。

そんな時は 昇圧トランス(ステップアップトランス)を使いましょう。

昇圧トランスとは文字通り100vの電圧を117vにアップさせるもので、これによりアンプ本来のパワーを引き出せるようになります(ヴァン・ヘイレンは逆に歪みを得るためにマーシャルアンプの電圧を60~100vに下げて使用していたようです)。

※当サイトで紹介している ギターアンプ には直輸入品も含まれています。

真空管交換

チューブアンプを買ったら避けて通れないのがチューブ(真空管)の交換です。ギターに使われるチューブアンプは、プリ管とパワー管、整流管に分けられますが、寿命の目安は以下の通りです。

- プリ管(Preamp Tube):

寿命: 約10,000〜20,000時間。プリ管は低電流で動作するため、長寿命で壊れにくいです。 - パワー管(Power Tube):

寿命: 約1,500〜3,000時間。パワー管は高電圧・高電流で動作するため、寿命が比較的短く、消耗が激しいパーツです。 - 整流管(Rectifier Tube):

寿命: 約4,000〜10,000時間。パワー管よりは寿命が長いですが、プリ管よりは短いことが多いです。整流管は電源部で作用するパーツで、特にアンプの起動時に高負荷がかかるため、スイッチのオンオフが頻繁な場合は劣化が早まることがあります。

私の体験では、プリ管は(音質を変えるための交換以外で)、故障等で交換したことはありません。パワー管は使用頻度にもよりますが、1~3年でブツブツ異音が出たりしますので何度も交換したことあります。

整流管は、近年のアンプではほとんど使われていませんし、私も現在は所有していませんので詳しくはわかりません。

もしもの時の為に、ライブ等で使う方は予備は多めに準備しておきましょう。

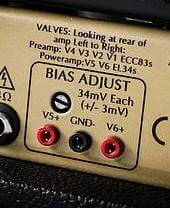

バイアス調整について

パワー管が1本のアンプや、自己バイアス(カソードバイアス)機能を持ったアンプ以外はパワー管のバイアス調整が必要です。バイアス調整とは、特に難しいものではなく、2本または4本の複数のパワー管の特性をアンプ側で適正値に合わせる作業のことです。

バイアス調整を車のエンジンのアイドリングに例えると、車のアイドリングが正しく設定されていれば、車が停車しているときにエンジンが停止したり、急激に回転数を上げたりすることはありません。車が停車しているときにはエンジンがスムーズに作動し、ペダルを踏み込むとすぐに効率的に加速する準備が整います。

アンプのバイアス調整も同様で、演奏していないときに真空管に流れる電流量を制御し、演奏に備えた準備をしておくための作業です。

例えば、バイアス値が高すぎる「バイアスホット」の状態では、真空管は過熱し、真空管の寿命が短くなりますし、バイアス電圧が低すぎる「バイアスコールド」の状態では、アンプの音が鈍くぼやけた印象になり、不自然な歪み(クロスオーバー歪み)が発生することがあります。

バイアス調整は、このようにアンプのパフォーマンスやトーン、真空管の寿命にとって不可欠で、正しくバイアス調整を行うことで、安定した音質を保ち、真空管の寿命を延ばすことができます。

真空管アンプを購入したら信頼できるショップを見つけることも大切ですね。

カソードバイアスと、固定バイアス

アンプには、自己バイアス式/カソードバイアス(Cathode Bias)と、固定バイアス(Fixed Bias)というも方式があります。

カソードバイアス(Cathode Bias)は、アンプ側に備え付けられたカソード抵抗により、自らバイアスをかける設計になっているため、「自己バイアス」と呼ばれます。カソードバイアスのアンプは、パワー管を交換するときにバイアス調整は必要はありませんが、パワー管が1つのアンプ以外は「2組(ペア)または4組(クアッド)セット」のマッチングされたものを購入する必要があります。

※カソードバイアスのアンプは出力の低い30W以下です。小型のEL84 や6V6パワー管はカソードバイアス設計のアンプで非常によく使用されます。

固定バイアス(Fixed Bias)の場合は、パネル内部にあるバイアス用ポット等による調整が必要になります。同じ固定バイアスでも、フェンダーのブルース Jrや、メサブギーなどバイアス調整用ポットのないモデルもあり、そういったアンプの場合、アンプに合わせたパワー管を挿すというのが一般的な方法です。

※メサ・ブギーの場合、創業者ランドール・スミスの過去の修理経験から、振動などによりバイアス調整用ポットが動いてしまうトラブルを無くすためにあえてボットを付けない方式なのだそうです(メサ・ブギー純正のパワー管を購入すればOK)。

サウンドの違い

カソードバイアス(Cathode Bias)と、固定バイアス(Fixed Bias)ではサウンドも異なるようで、Carrアンプの代表スティーブ・カー氏によると。

「固定バイアスに比べて、カソードバイアスは中域により温かみが出て、よりクリーンなサステインが出る気がする。固定バイアスは跳ね返りが大きく、叩くようなサウンドで、指で弦をはじくとすぐについてくる感じだ」

とのことですので、アンプを選ぶ目安にもなりますね。

詳しくは:

トム・ウィーラー著「アンプ大名鑑(フェンダー編)」P.91からのキャプチャ

バイアス調整は、高電圧がかかる危険な作業なので、(カソードバイアス方式以外のアンプは)専門のショップで行いましょう。バイアス調整が良くわからない、面倒という方はこんな方法もあります。

➡カソードバイアス(Cathode Bias)のアンプを探す

バイアス調整のいらない真空管アンプ

面倒なバイアス調整ですが、近年はバイアス調整を自動で調整、監視してくれるアンプも増えています。

HUGHES & KETTNER(ヒュース&ケトナー)のTSC (Tube Safety Control):

ドイツが誇る HUGHES & KETTNER(ヒュース&ケトナー)の近年のアンプには、パワー管を監視する、TSC (Tube Safety Control)が搭載されています。

TSCとは、真空管の寿命を延ばし、アンプ本体での自動バイアス調整、パワー管の異常をリアパネルのLEDで表示してくれるので非常に便利です。

➡HUGHES & KETTNER(ヒュース&ケトナー)アンプ 一覧へ

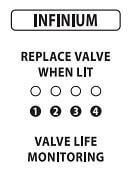

BUGERA ( ブゲラ ) IのNFINIUM シリーズ:

BEHRINGER(ベリンガー)の真空管アンプブランド、BUGERA ( ブゲラ )のチューブアンプには、Infinium(インフィニウム・ヴァルブライフ・マルチプライヤー・テクノロジー)が採用されています。

Infinium搭載のアンプは、真空管をモニタリングし常に最良の状態に調整し、真空管のパフォーマンスを最大限に生かすシステムなのでバイアス調整が不要になります。

LEDにより真空管の交換タイミングも教えてくれるようです。

SHINOS Luck 6V:

国産アンプブランドSHINOS(シノズ)のLuck 6V(40W)は、プレーヤー自身で簡単にバイアス調整が出来るようにデジタルメーターとバイアス調整ツマミが搭載されているアンプです。

プレーヤーはマッチングの取れたパワー管を買うだけで常に極上のアンプサウンドを得ることが可能です。

Victory Amps:

英国のアンプブランド Victory Amps/Victory Amplifiersのチューブアンプには、バイアス調整ポットがバックパネルに搭載されているためにテスターがあればバイアス調整が非常に簡単に出来るようになっています。

これらのアンプは、バイアス調整でアンプを楽器屋さんに送る手間がなくなりますのでお財布にも優しくおすすめです。

アンプはプリント基板方式か、ハンドワイヤリング方式か

プリント基板方式とは、抵抗やコンデンサーなどの電子部品を、基板上にプリントされた薄い銅箔で繋ぐ方式のことで、現在はこのプリント基板方式が主流です。

プリント基板例

Rivera Pubstar(プリント基板)

対してハンドワイヤリング方式とは、銅箔を使わずに、実線で繋ぐ方式の事を言い、ポイント・トゥー・ポイント方式とも言います。

Cornell-Romany Plus(ハンドワイヤード)

一般的に、ハンドワイヤリング(ポイント・トゥー・ポイント方式)方式は信号のロスが少ないので、ハイ落ちがなく、音も太くなると言われていて、例えばギターの内部配線をベルデンなどの良質のものに交換することでも、音がかなり変わりますので確実に効果はあるのだと思います。

しかし実際は、同じアンプで比較できるわけではないので何とも言えません。プリント基板もハンドワイヤリングのアンプも1つの個性ですからね。

例えば、手持ちのアンプGreco GVA Customと、Cornell-Romany Plusは共にフェンダー系のアンプですが、比較すると、プリント基板のGreco GVA Customは、若干平坦な音ですが弾きやすさでは軍配です。Cornellは音は太いですが弾いていて疲れます。

Greco GVA Custom(プリント基板)

ブティックアンプ

ハンドワイヤリングで組まれたアンプは「ブティックアンプ」などと呼ばれたりしますが、「MATCHLESS」や「CORNELL」「FRIEDMAN」などのアンプはハンドワイヤードで有名なブランドです(FENDER や VOX などのブランドにもハンドワイヤードモデルが一部ラインナップされています)。